Текущий год выдался богатым на знаковые события и серьезные даты. Поэтому основные торжества в честь 100-летия района решили совместить с празднованием Дня народного единства, который отмечается в нашей стране 17 сентября. Тем более что все важные моменты прошлого – это основа дня сегодняшнего, а сохранение исторической памяти способствует сплочению нации.

Упорный труд, ликвидация нищеты и безграмотности, возрождение и развитие национальной культуры, объединение белорусского народа

в границах одной республики, борьба с фашизмом, восстановление народного хозяйства… Жителям Городокщины, да и всей страны, пришлось преодолеть немало сложностей на пути к суверенитету, миру и стабильности. Нынешний двойной праздник – повод еще раз вспомнить прошлое, отдать дань уважения тем, кто заложил фундамент сегодняшнего благополучия. Предлагаем совершить краткий экскурс в минувшее столетие и вместе с корреспондентом «ГВ» окунуться в некоторые моменты истории родного края.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

В феврале 1919 года часть территорий БССР (в том числе Городокский уезд) отошла к РСФСР. В ее составе земли и находились до тех пор, пока 17 июля 1924 года не состоялось первое укрупнение БССР. В результате были образованы Городокский, Езерищенский и Меженский районы. Последние два просуществовали до 1929 и 1931 года соответственно.

В районном краеведческом музее рассказали о том, что представлял собой наш край около века назад. По статистическим данным, в 1928 году на территории трех районов насчитывался 1891 населенный пункт, проживало свыше 100 тыс. человек, из них 5509 – в Городке.

Нынешний город выглядел тогда, конечно, иначе: половина улиц вымощена брусчаткой, много деревьев, садов, огородов. Имелся Дом крестьянина, работавший в тесном контакте с агропунктом и ветлабораторией. В центре населенного пункта располагался город-

ской сад с открытой сценой.

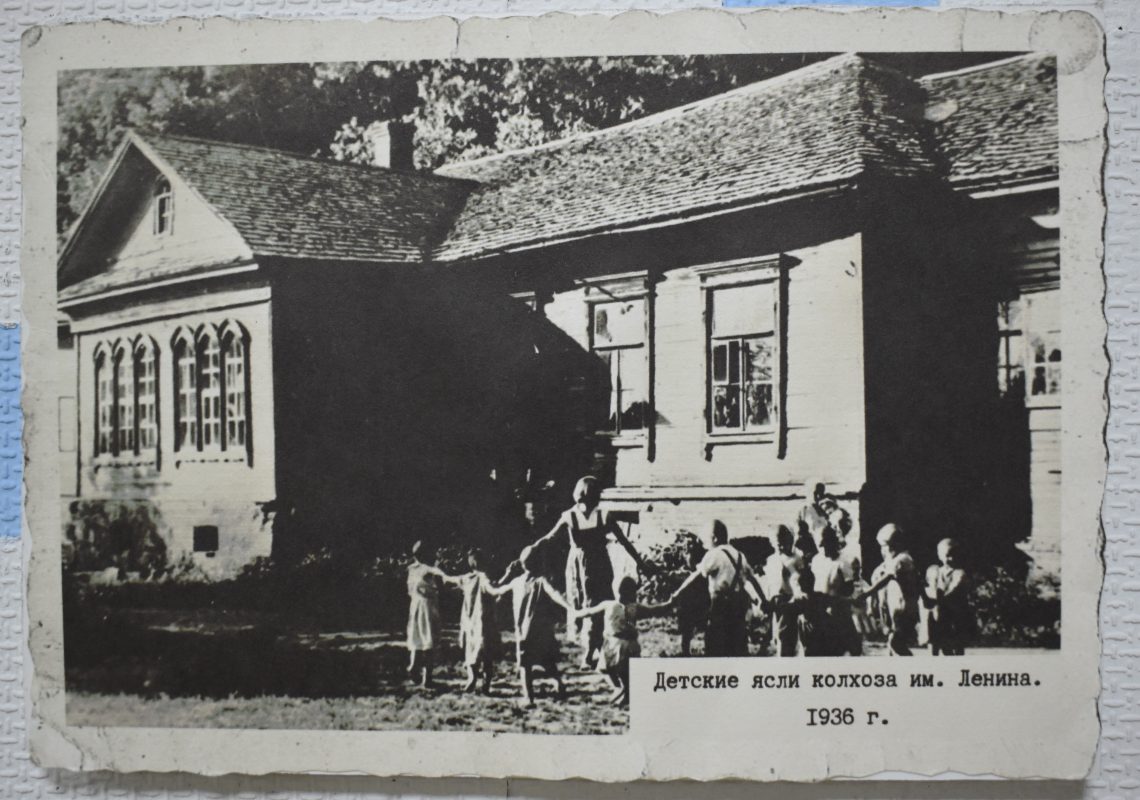

Промышленность поначалу развивалась преимущественно кустарная: бараночные, веревочные, кирпичные, мыловаренные, шорные и другие предприятия. Продукция шла главным образом на местный рынок. Но ситуация стремительно менялась. Уже в 1930-х количество производственных объектов перевалило за полторы сотни. Работали лесозавод им. Воровского в Смоловке, льнозаводы на территории Селищенского и Вайханского сельсоветов, шпалорезные заводы в Смоловке и Веречье. Действовал райпромкомбинат с производственными цехами в Городке и Пальминке, где выпускали пиломатериалы. К данному предприятию относились также столярная и скобяно-жестяная мастерские, швейный цех, две шаповальни. Мельницы в Прудке и Щелбове перерабатывали за год соответственно по 3 и 2 тыс. т зерна. В Городке, Селище, Вайханах, Вышедках имелись маслозаводы. И этот список можно продолжать. Крометого, накануне Великой Отечественной войны на территории района было 206 колхозов, объединявших более 15 тыс. крестьянских хозяйств. Действовали 76 школ, 10 больниц.

ФАКТ

С 1918-го Городок освещался электричеством, а в 1924-м на реке Горожанке построили электростанцию. С 1920 года существовала телефонная станция, обслуживавшая 32 абонентов.

НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД

Война, которая началась летом 1941 года, оставила неизгладимый след на Городокской земле и в сердцах ее жителей. Это особая страница истории – трагическая и героическая. Многие отдали свои жизни, сражаясь с врагом. Наш земляк, уроженец Стодолищенского сельсовета, младший лейтенант Александр Шаряк во время нападения гитлеровских войск находился в Брестской крепости. Он 22 июня потерял жену и сына, когда в дом угодил вражеский снаряд. А чуть позже и сам был смертельно ранен во время контратаки.

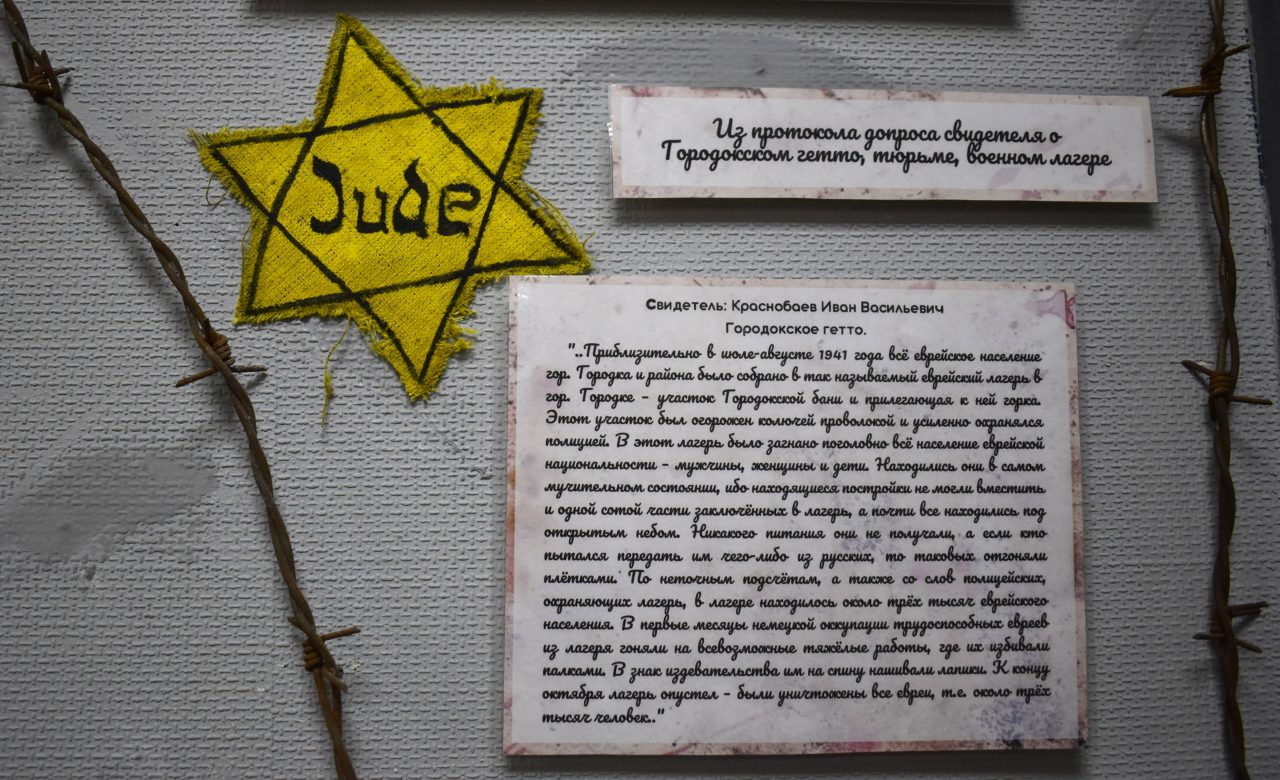

Дата оккупации Городокщины – 9 июля 1941 года. Старший научный сотрудник музея Дмитрий Рыжанков отметил, что с приходом врага в райцентр городской кинотеатр превратился в казармы для немецких солдат, а техникум – в лагерь для военнопленных. Было создано гетто для еврейского населения. Его фашисты планировали уничтожить полностью, а остальных жителей – на 75 %, чтобы уцелевшие работали на захватчиков. Урочище Воробьевы горы стало местом массового расстрела евреев.

– Эксгумация проводилась как после войны, так и в то время, когда прокуратура Республики Беларусь возобновила дело о геноциде белорусского народа, – пояснил Дмитрий Рыжанков. – Не обошлось на Городокщине и без карательных операций. Все населенные пункты региона пострадали от оккупантов.

В районе 13 деревень повторили судьбу Хатыни: были уничтожены вместе с жителями и позже не возродились.

Датой освобождения Городка от немецко-фашистских захватчиков считается 24 декабря 1943 года. За время войны район потерял огромное количество населения, было разрушено народное хозяйство. Раны, нанесенные оккупантами родному краю, пришлось залечивать очень долго. И забывать об этом, конечно, нельзя. Сейчас на территории района имеется более 90 памятников, посвященных событиям Великой Отечественной и погибшим в то страшное время. Посещение мемориалов, уход за ними становятся для подрастающего поколения уроком скорби и мужества, уважения к подвигу дедов и прадедов.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Невозможно переоценить самоотверженный труд тех, кто устранял последствия военного лихолетья. Ведь оккупанты, отступая, использовали тактику «выжженной земли», взрывали здания и сооружения, уничтожали всё, что могли. Но благодаря упорству, ответственности послевоенного поколения народное хозяйство и социальную сферу района удалось восстановить в максимально сжатые сроки.

А ведь условия были очень непростыми. После освобождения Городокщины от оккупантов на ее территории свирепствовал сыпной тиф, весной 1944 года в регионе насчитывалось около шести сотен больных. Многие дома превратились в руины. Уроки для школьников порой проводили в банях, так как это были единственные пустующие уцелевшие постройки, рассказал Дмитрий Рыжанков. Однако уже к 1946 году в районе было построено более 60 школ и три дома-интерната. Развивалась и сеть учреждений здравоохранения, под которые на селе отводили и обустраивали жилые дома, оставшиеся после войны без хозяев. В середине 1940-х уже существовали Городокская районная, Селищенская, Смоловская, Вайханская и Веречская участковые больницы. В 1956-м действовали также 11 фельдшерско-акушерских пунктов. В 1963 году сеть расширилась в связи с ликвидацией Езерищенского района, где имелись свои медучреждения.

В 1950-х ввели в эксплуатацию Городокский льнозавод, на части озера Луговое была создана звероферма по выращиванию нутрий, начал работать Городокский пищевой комбинат. Это были первые шаги к восстановлению экономики района. Люди не жалели сил, не считались с личным временем, ведь они отстояли свободу Родины и теперь строили мирную жизнь…

Лилия ИВЧЕНКО, фото автора и предоставлено районным краеведческим музеем.